Der zweite Blick.

„Eine Umnutzung ist dann gelungen, wenn man ablesen kann, was das Gebäude früher mal war“: Beeindruckende Sanierung in Landau.

Bauen im Denkmalschutz braucht Erfahrung, Mut zum Risiko, unkonventionelle Lösungen und eine starke Vision. Genau das Richtige für Thorsten Holch. Seit über 30 Jahren saniert der Architekt im südlichen Rheinland-Pfalz alte Gebäude, die er damit häufig vor dem Abriss rettet.

Bilder Jens Weber & Orla Connolly

Sein erstes Sanierungsprojekt hat Thorsten Holch schon als Student angestoßen. Mitte der 1980er war das, da kam er nach Landau, um sich den Dagoberthof anzusehen. Eigentlich sollte der Gebäudekomplex aus den 1950er Jahren abgerissen werden. Holch sah das anders. Er bemerkte zwar auch die Risse in der Wand, sah aber vor allem das Potenzial, das dort brach lag. Also kaufte er das Areal und begann die ehemalige Grundschule, die der Architekt und Städelprofessor Johannes Krahn entworfen hatte, behutsam zu sanieren. Heute leben und arbeiten um die 80 Menschen auf dem Gelände – auch Thorsten Holch selbst. Inzwischen hat der Architekt unzählige Konversionsprojekte in Landau umgesetzt. Er baute das Offizierskasino zur Mensa um, sanierte Schleusenhaus und Französisches Tor und transformierte den Lazarettgarten in ein Wohnareal für alle Alters- und Lebensphasen. Um nur einige Projekte zu nennen. Wenn irgendwo in oder um Landau abgerissen werden soll, kann man sicher sein, dass Thorsten Holch auftaucht, um sich ein eigenes Bild zu machen. Dass das oft von der gängigen Meinung abweicht, hat sich für Landau als Glücksfall erwiesen. Seit mehr als 30 Jahren bringt sich Thorsten Holch mit seinem Büro Archimedes als Bauträger und Architekt in die Stadtentwicklung ein. Schwerpunkt: Denkmalpflege und Altbausanierung. Ein Gespräch über Visionen, flexible Fenstersysteme und Eitelkeit.

Sie haben in Landau einige Sanierungs- und Umnutzungsprojekte angestoßen. Zuletzt das sogenannte Gleisbogenhaus …

Thorsten Holch: Ja, das ist ein ehemaliges Pferdestallgebäude aus den 1910er Jahren, für das bayerische Militär gebaut. Das 24 Hektar große Areal, auf dem das Gleisbogenhaus steht, war damals eine Kavalleriekaserne. Auch die denkmalgeschützte Reithalle, die wir schon 2018 saniert haben, gehört dazu. Der Name Gleisbogenhaus kommt daher, dass das Haus bogenförmig an der Bahnlinie entlang gebaut wurde. Es gibt zwei ähnliche Gebäude, eines davon haben wir 2013 erworben und in Wohnungen umgeplant. Eigentlich sollte es abgerissen werden; dass das Haus überhaupt noch steht, ist einer Initiative zu verdanken, der auch ich angehöre. Von 60 Gebäuden, die abgerissen werden sollten, konnten wir sechs retten und eines davon ist das Gleisbogenhaus.

Die gesamte Kasernenanlage sollte abgerissen werden?

So gut wie. Es gab 80 Bestandsgebäude und der Denkmalschutz hat beschlossen: Alles, was aus Klinker und Sandstein besteht, hat Denkmalwert und darf bleiben. Über die Struktur oder über die Militärgeschichte, die dieses Areal erzählt, wurde nicht nachgedacht. Im Grunde hat man den einfachen Weg gewählt: 54 Gebäude wegreißen und eine eigene Rasterstruktur reinbringen. Was schade ist, denn das macht das Areal austauschbar.

Steht das Gleisbogenhaus denn unter Denkmalschutz?

Nein, das Gleisbogenhaus steht unter Ensembleschutz, das heißt, es gab Gestaltungssatzungen, an die wir uns halten mussten. So haben wir zum Beispiel die Fensterfarbe diskutiert oder die Form der Sprossen.

Sie haben versucht, möglichst viel von der alten Substanz und dem Charakter des Gleisbogenhauses zu erhalten …

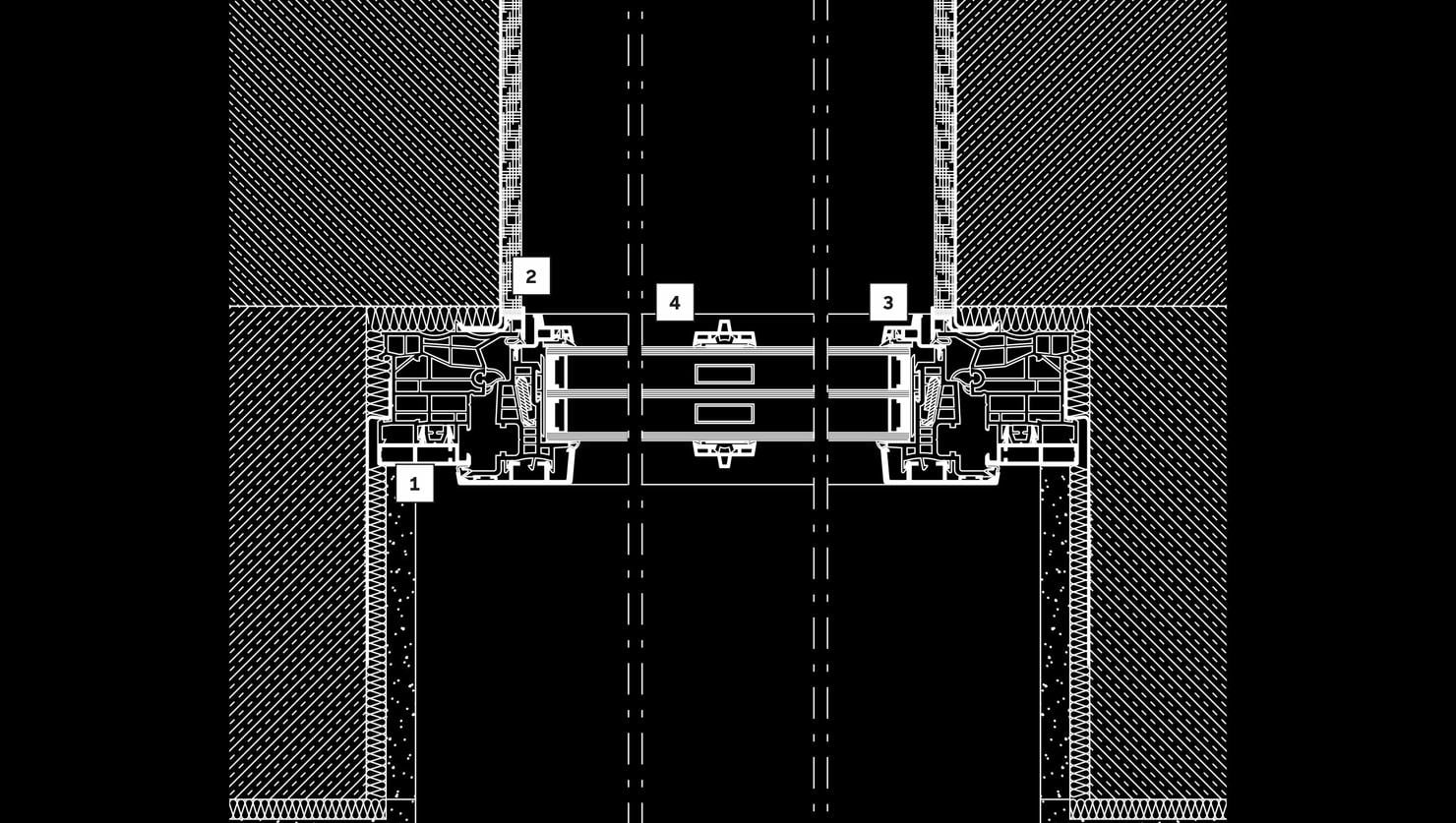

Ja, das war unser Ziel. Was wir vorgefunden haben, waren rohe Hallen mit Gussstahlstützen und ein Speicher, der früher als Heu- und Strohlager diente. Zwischenzeitlich hatte das französische Militär die Gebäude als Garagen genutzt und teilweise umgebaut. So wurde zur Westseite hin eine Fensterseite komplett geöffnet und mit großen Toren für Fahrzeuge versehen. Diese Struktur haben wir übernommen und entsprechend der alten Toröffnungen vertikale Teilungen eingeplant, so dass wir 16 reihenhausähnliche Wohneinheiten zwischen 70 und 120 Quadratmetern schaffen konnten. Auf der Gartenseite im Westen haben wir die Form der alten Tore aufgegriffen und mit einem stahlverkleideten Kubus verlängert, das nennen wir Wintergarten. Auf der Ostseite, zur Bahnlinie hin, haben wir die Optik der alten Stalloberlichter über flügellose Stahlsprossenfenster erhalten, eine Sonderanfertigung, die wir mit Finstral gemeinsam entwickelt haben. Darunter haben wir in Fensterbreite die Wand aufgesägt und zweiflüglige Finstral-Haustüren mit Aluminiumverblendung eingesetzt, die den Stahl farblich aufgreifen.

Wie reagieren Denkmal- oder Ensembleschutz darauf, dass Sie häufig mit Kunststofffenstern arbeiten?

Kunststofffenster sind beim Denkmalschutz verpönt. Aber ich habe ja keine Kunststofffenster eingebaut, sondern Metallfenster mit einem Kunststoffkern – was ein großer Unterschied ist. Das ist das Besondere bei Finstral, dass die Fenster modular konzipiert werden. So kann man Optik und Funktion getrennt voneinander planen, aber gemeinsam umsetzen. Außen Stahlfensteroptik, in der Mitte der Kunststoffkern, der höchste funktionale Auflagen erfüllt, und an der Innenseite kann man sich zwischen verschiedenen Materialien entscheiden.

Fenster sind grundsätzlich ein heikles Thema im Denkmalschutz. Wie gehen Sie als Architekt damit um?

Das kommt ganz auf das Gebäude an. Sanierung braucht individuelle Lösungen. Bei der Reithalle, die unter Denkmalschutz steht, sollten zum Beispiel die Stahlgitter der alten großen Rundbogenfenster erhalten werden. Die Lösung, die wir mit Finstral entwickelt und umgesetzt haben, sah dann so aus, dass wir die neuen Fenster in zweiter Reihe hinter den originalen Stahlsprossen eingebaut haben. Von außen blieb so die ursprüngliche Optik erhalten, aber von innen konnten wir alle Auflagen in Bezug auf Dämmung und Schallschutz erfüllen. Das ging im Gleisbogenhaus nicht, weil die alten Stahlgitter zwar noch vorhanden, aber zu kaputt waren. Wir standen dann vor der Frage: Lassen wir die Gitter originalgetreu nachbauen und ersetzen sie oder gibt es noch einen anderen und vielleicht sogar eleganteren Weg?

Den Sie ja dann gefunden haben …

Genau. Außen haben wir mit dem Finstral-Fenster Ferro-line die Stahlfensteroptik mit schmalen Rahmen umgesetzt und innen alle Vorteile eines modernen Fensters von Dämmung bis Schallschutz. Oder anders gesagt: Indem wir die Sprossen der Geometrie des alten Stahlgitters angepasst haben, sind die Fenster quasi selbst zum Stahlgitter geworden. In der Xylanderstraße, einem weiteren Umbauprojekt von mir, haben wir bodentiefe Stahlfenster mit einer Stahlfüllung eingebaut. Das kann so sonst kein Fensterhersteller. Gerade im Denkmalschutz brauchen wir Architekten flexible Fenstersysteme, eine Art Baukastensystem. Dann stehen einem viele Gestaltungsoptionen offen.

Wann ist eine Umnutzung aus Ihrer Sicht gelungen?

Wenn man ablesen kann, was das Gebäude früher mal war. Optimal ist es, wenn man Zeit und Luft hat, auf die richtige Nutzung zu warten. Ein Beispiel dafür ist das heutige Stadtarchiv am Landauer Bahnhof. Früher war das die Bahnpost mit einer riesigen Schalterhalle im Erdgeschoss und großräumigen Büros im oberen Stockwerk. Klar hätte man das in Wohnungen und Büros umgestalten können. Aber dann hätte man das Gebäude kleinteilig zerlegt und entstellt. Also haben wir erst einmal nichts gemacht – und als das Stadtarchiv Landau neue Räumlichkeiten suchte, lag die Lösung auf der Hand. Und wir konnten das Gebäude so sanieren, dass die alte Struktur noch komplett ablesbar ist.

Trotzdem braucht man eine neue Vision für ein altes Gebäude. Woher kommt die?

Das ist schwer zu sagen, vieles läuft da unterbewusst ab. Ich besuche das Gebäude immer wieder, schaue mir die Struktur an, suche nach Details, mache Fotos. Im Grunde ist das ein laufender Dialog mit dem Bestand und allen Beteiligten.

Umnutzung erfordert also grundsätzlich mehr Geduld und mehr Erfahrung …

Ja, da muss man schon eine Menge Hirnschmalz reinstecken. Man kann sich nicht auf Normen beziehen oder ein Produktdatenblatt rausziehen. Das birgt auch immer ein gewisses Risiko, gerade für uns Bauträger, aber wenn man Erfahrung mitbringt, kann man das gut einschätzen. Wie wir bei den Fensterbeispielen gesehen haben: Sehr oft muss man gemeinsam nach neuen Lösungen suchen. Deshalb ist es wichtig, eng mit Herstellern zusammenzuarbeiten. Finstral ist da sehr flexibel, entwickelt eigene Ideen und kann vieles ermöglichen, weil sie ihre Fenster wirklich komplett selbst produzieren.

Sanierung und Umnutzung hatten lange Zeit kein besonders hohes Prestige …

Das Problem vieler Architekten mit dem Umbau ist, dass sie sich nicht wirklich damit identifizieren können – das Gebäude ist ja schon da, wurde von einem anderen gedacht. Es geht also auch um Eitelkeit. Aber mittlerweile gibt es da ein Umdenken. Vor 30 Jahren war ich ein Spinner, der ein altes Haus kauft und in Wohnungen umwandelt. Jetzt sind graue Energie und Ressourcenschonung allgegenwärtige Themen. Schon auf der Biennale vor sechs Jahren ging es um „Reduce/Reuse/Recycle”, aber das Motto fand nicht die Beachtung, die es verdient hätte. Erst jetzt fängt es so richtig an. Der Pritzker-Preis für Lacaton & Vassal war ein wichtiges Zeichen in diese Richtung.

Müssen wir eine Art „zweiten Blick” kultivieren, der die Idee hinter der bröckelnden Fassade sieht?

Der Dagoberthof in Landau war mein erstes Sanierungsprojekt, der Ort, an dem ich bis heute lebe und arbeite. Das Gebäude war damals lindgrün und kackbraun angestrichen, der erste Impuls war: rückwärts wieder raus. Auf den zweiten Blick habe ich die Lichtführung wahrgenommen: Bodentiefe Fenster zwischen den Gebäudeabschnitten, die das Licht nach Innen holen, und Wände, die es reflektieren. Daraufhin habe ich mir den Originalentwurf des Architekten Johannes Krahn aus dem Architekturmuseum geholt: lichtgrau, gelbe Fenster, betongraue Überstände – wow. Und genauso haben wir es dann auch wieder hergestellt. Oft werden Gebäude im Lauf der Zeit entstellt, das muss man wegdenken und dann noch einmal auf das Gebäude blicken. Dieser zweite Blick ist entscheidend, den brauchen wir.